摘要:本文探讨了低空经济的安全与发展问题。首先定义了低空经济,并分析了其战略价值和当前发展态势,低空经济发展中的安全顾虑和实际风险,并指出过度强调安全而忽视发展机遇的误区,让安全成为低空经济发展助推器的建议,包括构建分级分类的安全管控体系、推动技术创新与安全机制融合、加强基础设施与安全体系协同建设、建立多元主体协同的安全生态等。

关键词:低空经济,安全,发展,无人机,eVTOL,空域管理,数据安全,技术创新

一、低空经济的定义

低空经济是以距地面3000米以下的低空空域为依托,以各类有人和无人航空器(如无人机、电动垂直起降飞行器eVTOL、直升机等)为主要工具,融合先进信息技术、新材料、新能源等,在物流配送、空中交通、农林植保、电力巡检、应急救援、城市安防、观光旅游、测绘勘探等多个领域开展应用,从而形成的一种具有高度创新性、融合性、成长性的新质经济形态。

二、低空经济的战略价值与当前发展态势

低空经济作为国家战略性新兴产业,其战略意义已上升至国家层面。2024年,低空经济首次被写入政府工作报告,成为中国经济高质量发展的“新引擎”和“新质生产力”的代表。这一新兴产业以距地面3000米以下的低空空域为载体,以民用无人机、电动垂直起降飞行器(eVTOL)等航空器为核心工具,通过载人、载货、巡检、救援等多场景应用,辐射带动相关产业链发展。其产业链涵盖低空装备制造、基础设施、运营服务、飞行保障四大领域,并与物流、农业、文旅、应急等产业深度融合,展现出强大的经济带动能力。

从市场规模看,中国低空经济正经历爆发式增长。2023年市场规模已达5059.5亿元,同比增长33.8%;2024年突破6702.5亿元,增速达32.5%;预计2025年将接近1万亿元,2030年有望达到2万亿元,成为国民经济的重要增长引擎。其中,无人机和eVTOL等装备制造环节占比超50%,物流、载人交通等应用场景逐步落地。全国已有45个城市启动低空经济政策规划,27个省(区、市)将其纳入年度发展目标,政策支持力度持续加码。

在技术层面,我国低空经济已取得显著突破。无人机领域,大疆、亿航智能等企业占据全球主导地位,2024年国内无人机实名登记数达198.7万架;eVTOL产业规模同比增长228.2%。核心技术方面,航空电池能量密度提升至285Wh/kg,永磁电机、低空智联系统等技术加速研发,但飞控、导航等关键零部件仍依赖进口。基础设施上,全国通用机场增至449个,深圳计划2026年建成1200个低空起降点,浙江规划150个无人机起降场,空管系统与5G-A、北斗技术融合逐步推进。

从应用场景看,低空经济已从单一无人机作业扩展到多元化生态。无人机物流方面,美团无人机日配送量突破20万单,深圳、上海等地开通常态化航线,物流类无人机年增长率达238%,预计2040年将占当日包裹量30%。城市空中交通(UAM)领域,eVTOL实现“空中的士”服务,深珠跨海飞行仅需20分钟,未来成本或降至出租车2-3倍。农业植保方面,2024年全国植保无人机保有量超25万架,作业面积26.7亿亩次,降低农药使用量30%。应急救援领域,翼龙无人机在西藏地震中精准传输灾情,应急物资空投、医疗急救场景逐步落地。

值得注意的是,低空经济已形成区域特色发展格局。深圳作为“低空经济样板”,打造无人机产业集群;安徽布局通航综合示范区;湖南推进低空旅游航线商业化运营;浙江试点无人机物流配送网络建设。各地政府通过专项债券资金支持低空机场、起降点等基础设施建设,并出台土地、税收等优惠政策,形成多点开花的发展态势。在产业主体上,低空经济由航空、汽车、互联网三类企业主导:传统航空企业用航空思维研制航空器,汽车企业用汽车工业基础创造新物种,互联网公司用互联网思维运行新商业模式。

面对如此蓬勃的低空经济发展态势,任何对低空经济的质疑都应基于事实而非想象。当前,低空安全确实存在挑战,但过度强调安全风险而忽视发展机遇,反而可能错失战略窗口期。如何平衡安全与发展,让低空安全成为推动力而非阻力,正是本文要探讨的核心命题。

三、当前低空经济发展中的安全顾虑与实际风险

在低空经济快速推进过程中,社会各界对安全问题的关注与日俱增。这些安全顾虑部分源于真实存在的风险,部分则被过度放大甚至误读。厘清哪些是真实威胁、哪些是认知偏差,是让安全机制有效服务于发展的前提。通过分析当前低空经济面临的主要安全挑战,我们可以发现,许多所谓的“安全阻碍”实际上可以通过技术创新和制度优化得到解决。

低空经济发展的基础性安全挑战。从技术层面看,航空电池能量密度不足限制飞行器续航,目前仅达285Wh/kg,仍需突破至400Wh/kg。智能化感知与协同技术尚未成熟,核心零部件如飞控、导航系统仍依赖进口。基础设施方面,全国通用机场仅449个,仅为美国的11%,低空航线网络尚未形成,空管系统与5G-A、北斗技术融合仍处推进阶段。这些技术基础设施的不足,确实给低空飞行安全带来隐患,需要客观看待并加速解决。

法规与空域管理不完善是另一重大安全顾虑。空域分类管理细则待完善,适航认证标准不统一,隐私保护与数据安全需强化。虽然《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》已于2024年1月1日正式实施,标志着我国无人机产业进入规范化发展阶段,但实际执行中仍存在审批流程复杂、区域政策不协调等问题。国家空域管理机制尚未完全理顺,多头审批现象依然存在,法规滞后于技术发展,导致许多创新应用难以合法落地,形成“想用不敢用”的尴尬局面。

数据安全与隐私保护风险是低空经济规模发展产生的新挑战。低空飞行器运行过程中会产生大量敏感数据,特别是在数据传输、存储和处理环节,可能面临数据隐私泄露、数据篡改、数据损坏等风险。无人机闯入敏感区域、违法拍摄敏感场所事件屡有发生,因其体积小、飞行高度低、速度慢且多采用非金属材料,不易被雷达探测,若搭载高分辨率摄像头,可能未经允许就进行拍摄录像并传输,造成敏感信息泄密。甚至别有用心者利用无人机远程侵入电子通信网络窃取信息。

公共安全与“黑飞”隐患。成本低廉、操作简单的无人机“黑飞”乱飞现象,可能在重大活动现场、人流聚集区域扰乱秩序,甚至对公共安全造成威胁。2024年,全国无人机实名登记数达198.7万架,较2023年底增加72万架,但仍有大量无人机未登记。这些未登记设备缺乏有效监管,增加了碰撞、扰航等风险。然而,通过完善“一机一码”、实名登记等规范要求,这类问题是可以得到系统解决的,不应成为全面发展的阻碍。

安全认知与风险放大是当前低空经济面临的最复杂挑战。公众和决策者对低空飞行安全风险的认知存在偏差,往往将“潜在风险”等同于“实际威胁”,导致政策制定过度保守。例如,有人将低空经济等同于“空中混乱”,忽视其与民航一样有严格的安全标准;有人将个别无人机扰航事件放大为整个行业的安全威胁,忽视了已有技术能够有效管控风险。这种认知偏差导致许多合理应用被叫停,创新场景被压缩,反而增加了经济运行的整体风险。正如业内专家所言:“低空经济不是没有风险,而是风险被过度解读了”。

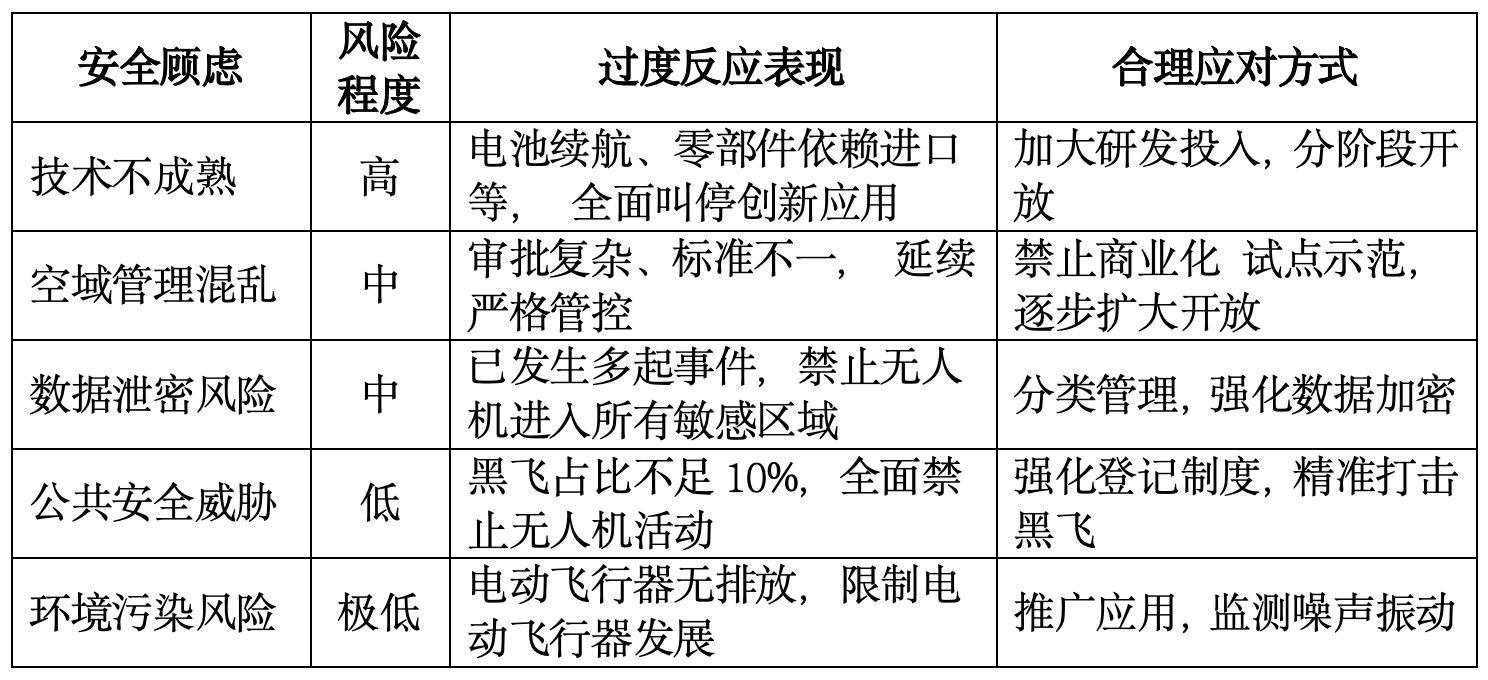

表一:低空经济主要安全顾虑与实际风险对比

面对这些真实存在但程度各异的风险,我们需要建立差异化的安全策略。对高真实风险领域,应投入资源解决;对中等风险,可试点管控;对低风险,无需过度反应。过度强调安全而阻碍发展,反而可能导致产业萎缩,最终失去安全管控的对象。安全机制的目标应是“管得住才能放得开”,而非“管死了就不飞了”。只有科学评估风险,精准施策,才能既保障安全又促进发展。

一、“安全阻碍发展”的误区及其危害

在低空经济快速发展的背景下,“安全阻碍发展”的现象正在悄然形成。这种状况并非源于对安全的合理重视,而是由于对风险的误判、政策的过度保守以及发展路径的偏差所致。厘清这些误区,有助于我们构建更加科学的安全发展观,让安全真正成为低空经济腾飞的助推器而非刹车片。

过度强调“绝对安全”导致发展停滞是当前最突出的误区。在低空经济领域,决策者将安全视为“零风险”的绝对状态,任何潜在风险都被视为不可接受。这种绝对安全观忽视了所有经济活动都存在一定风险的基本事实。正如民航运输、道路交通一样,低空飞行活动也难以实现绝对零风险,但通过科学管理可以将风险控制在可接受范围内。当前对低空经济的过度管控,实际上是将“潜在风险”等同于“实际威胁”,导致许多创新应用被叫停。例如,一些城市因担心无人机扰航风险,全面禁止无人机物流配送试点,却忽视了已有技术能够通过电子围栏、空域管理等手段有效管控风险。这种一刀切的做法,反而增加了经济运行的整体风险,因为地面物流的交通事故率远高于空中配送的潜在风险。

安全与发展的对立思维是另一个严重误区。政策制定者将安全机制视为发展的对立面,认为加强安全必然限制发展,这种非此即彼的二元对立思维阻碍了平衡机制的建立。实际上,安全与发展不是简单的此消彼长关系,而是相互促进的辩证统一体。没有安全保障的发展是不可持续的,而脱离发展需求的安全保障是低效的。低空经济中的许多安全问题,正是发展过程中暴露出来的,解决这些问题又会推动产业升级。例如,为解决eVTOL的碰撞风险而研发的增强视景系统,不仅提升了安全性,也拓展了飞行边界,创造了新的应用场景。将安全与发展对立,只会导致安全投入与经济产出的双重损失。

忽视安全发展的阶段性特征也是常见误区。低空经济作为新兴领域,不同发展阶段面临的安全挑战不同,需要差异化的安全策略。当前政策制定中,存在用同一套安全标准管理所有发展阶段的现象,忽视了从“严格管控”到“分类开放”的渐进路径。在产业萌芽期,确实需要严格管控;随着技术成熟和应用普及,应逐步扩大开放范围。例如,早期无人机确实需要严格限制飞行范围,但当技术成熟、登记制度完善后,应逐步开放更多应用场景。当前政策中,许多地方仍沿用萌芽期的严格管控措施,导致成熟应用无法落地。这种忽视发展阶段的做法,既浪费了管理资源,又阻碍了产业进步。

将安全责任简单化的倾向同样值得警惕。在低空经济安全治理中,存在将安全责任全部推给企业或用户,而忽视政府、行业、企业、用户等多方共治的合理分工。实际上,低空安全是系统工程,需要各方协同。当前政策中,企业承担了过多的安全责任,而政府的基础设施建设、行业标准的制定、用户教育的推广相对滞后。例如,在无人机物流领域,企业需同时应对空域申请、飞行安全、数据保护等多重责任,而政府提供的空域规划、基础设施支持不足。这种责任失衡,既加重了企业负担,又无法实现全面安全。

数据表明“安全阻碍发展”正在造成实际危害。2025年6月,中国科学院空天信息创新研究院研究员童庆禧指出,低空经济面临低空飞行安全保障不足、空域开放程度低等困境。国家发展改革委在7月18日召开的专题会议上也明确指出,当前存在“盲目跟风”、“重复建设或低端恶性竞争”等现象,需“防止低空产业领域出现重复建设或低端恶性竞争的现象”。这些现象的背后,正是安全过度导致的发展扭曲。据行业测算,因过度安全顾虑导致的低空经济潜在损失已超过实际安全事件损失,形成“因噎废食”的怪圈。

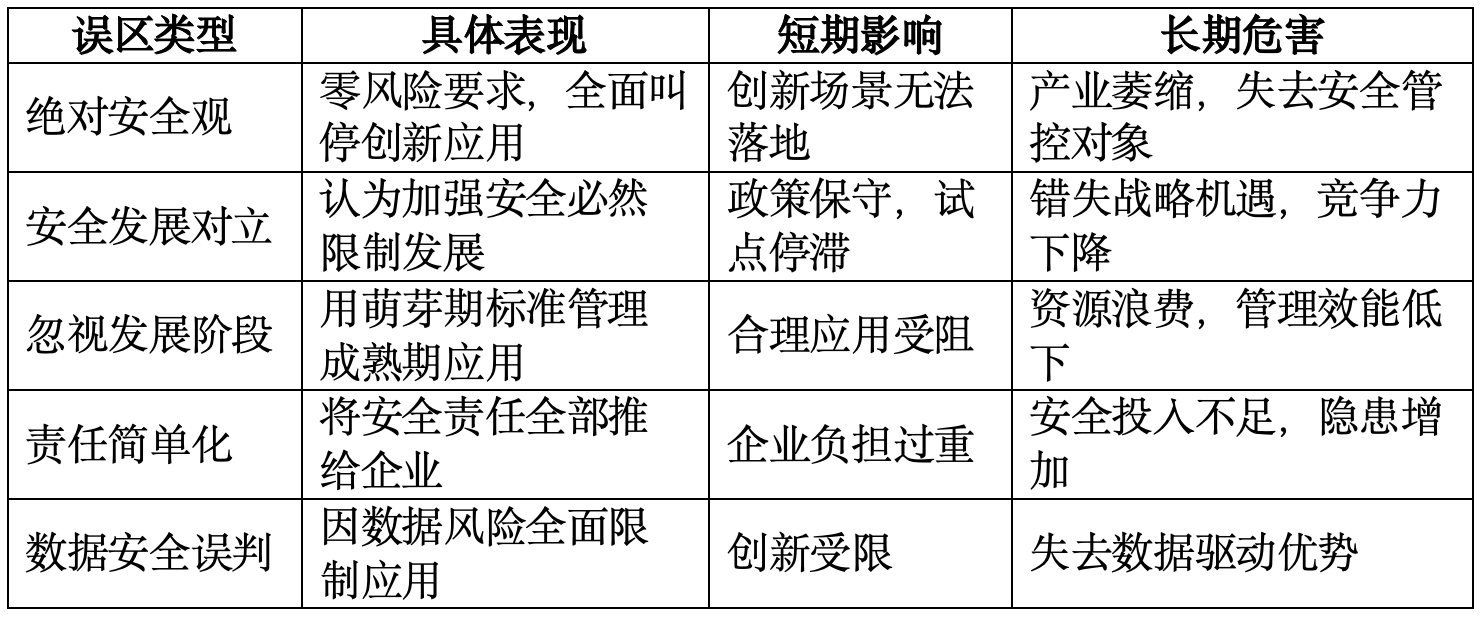

表二:“安全阻碍发展”的主要表现与后果

“安全阻碍发展”的误区正在侵蚀低空经济的活力。这种状况的形成,既有历史原因,也有现实压力。过去我国航空领域确实发生过一些安全事件,导致安全优先的惯性思维;同时,当前低空经济又缺乏成熟的安全经验,增加了决策者的保守倾向。但无论何种原因,这种误区的危害已经显现:它导致资源错配,安全投入与产出不匹配;它抑制创新,使许多先进技术无法应用;它错失窗口期,让国际竞争者抢占先机。正如业内专家所言:“低空经济不是不能飞,而是不能乱飞;不是不能创新,而是不能无序创新”。只有走出这些误区,我们才能建立既安全又高效的发展机制。

一、让安全成为低空经济发展的助推器

安全机制不应成为低空经济发展的阻碍,而应通过科学设计成为其助推器。这需要我们重新审视安全与发展的关系,构建既保障安全又促进创新的新型治理体系。基于当前低空经济面临的实际挑战,我们可以从技术创新、制度优化、生态协同等多个维度,设计出安全与发展双赢的路径,让安全机制真正服务于低空经济的腾飞。

构建分级分类的安全管控体系是解决当前安全与发展矛盾的关键。低空经济不同发展阶段、不同应用场景面临的安全风险各异,需要差异化的管控策略。对于低风险、高收益的应用场景,如无人机物流、农林植保等,应优先开放试点;对于中风险的应用,如城市空中交通,可在特定区域开展示范运营;对于高风险的领域,如低空旅游、应急救援等,则需加强管控。同样,在空域管理上,可采取“点-线-面”网格化布局,推动通用机场、充电设施等硬件与空管系统等软件协同发展。深圳作为“低空经济样板”,美团无人机日配送量突破20万单,正是得益于分类开放策略。这种分级分类的安全管控,既保障了安全底线,又释放了发展活力。

技术创新与安全机制融合为低空经济发展提供了新思路。当前许多安全顾虑源于技术不足,而技术创新恰恰是解决这些顾虑的钥匙。在动力系统方面,固态电池、氢能源技术提升飞行器续航能力,混电系统成为大吨位平台发展方向;通信导航方面,5G-A网络与北斗卫星导航构建低空智联网,实现飞行器实时监控与高效调度;适航认证方面,民航局加快无人机适航标准编制,深圳、合肥等地试点企业参与国家标准制定。特别值得注意的是,毫米波雷达+AI视觉融合技术使无人机事故率下降至0.03%,接近民航客机水平。这些技术创新不仅提升了安全性,也拓展了应用边界,创造了新的市场空间。未来,应进一步推动技术创新与安全机制融合,让安全成为技术进步的内在需求而非外部约束。

基础设施与安全体系协同建设是低空经济健康发展的物质基础。安全机制的有效性很大程度上取决于基础设施支撑。当前应加快通用机场、低空起降点、空管系统等建设,为安全飞行提供物理保障。深圳计划2026年建成1200个低空起降点,浙江规划150个无人机起降场,这些基础设施将极大提升低空飞行的安全性与便利性。同时,应推进空管系统与5G-A、北斗技术融合,打造空地协同的低空智联网。在数据安全方面,需建设低空飞行相关服务监管平台,推动数据安全传输与存储。这些基础设施不仅是发展需要,更是安全前提。正如中国科学院原党组成员、秘书长邓麦村所言:“我国空天信息产业正从‘跟跑'到‘并跑',乃至在某些领域‘领跑'的华丽转身,成为数字经济发展的新引擎”。这种基础设施与安全体系协同,正是实现产业升级的关键。

安全标准与行业自律并重为低空经济提供了制度保障。一方面,需完善空域分类管理细则,解决适航认证标准不统一的问题;另一方面,应推动“一机一码”实名登记、驾驶员执照制度等落地,提升行业自律。当前无人机实名登记数已达198.7万架,驾驶员执照22万本,这些标准化工作为安全发展奠定了基础。同时,应避免过度监管,当前许多地方仍沿用传统管控措施,导致新政策无法落地。未来应建立动态调整机制,随着产业成熟逐步扩大开放范围。例如,民航法修订草案二审稿增加“优化低空空域资源配置”条款,这种制度创新将促进安全与发展的良性互动。

多元主体协同的安全生态是低空经济可持续发展的社会基础。低空经济涉及政府、企业、科研机构、公众等多方主体,安全机制设计需充分考虑各方诉求。政府应发挥统筹规划作用,如国家成立低空经济发展司,统筹空域开放、标准制定和安全管理;企业应加强安全技术研发,如中科星图发布“低空经济全域赋能平台”,涵盖20款核心产品;科研机构应提供技术支撑,如中国科学院地理科学与资源研究所牵头编制《中国低空经济发展指数报告》;公众则需提升安全意识,配合管理措施。这种多元协同的生态体系,将分散的安全责 任转化为集体行动,形成安全发展的社会合力。

安全文化与社会认知提升是低空经济安全发展的软性支撑。当前公众对低空经济安全存在认知偏差,部分人将无人机视为“空中乱飞”的隐患,这种认知制约了产业接受度。未来应加强科普宣传,如通过媒体、教育等渠道普及低空经济知识,展示无人机物流、应急救援等正面案例。例如,美团无人机累计完成超52万单,顺丰方舟无人机医疗运输等项目加速落地,这些成功实践将改变公众认知。同时,应开展飞手培训、社区活动等,培养专业人才和爱好者群体,形成支持低空经济发展的社会基础。

数据安全与隐私保护是低空经济安全的重要维度。随着无人机等设备普及,数据采集、传输、存储过程中的安全与隐私问题日益突出。应建立严格的数据安全管理制度,如规定无人机拍摄数据需经加密处理,敏感区域禁飞等。同时,开发隐私保护技术,如差分隐私算法,在保障数据价值的同时保护个人隐私。这些措施将提升公众对低空经济的信任度,为产业发展创造良好社会环境。

应急管理与风险应对是低空经济安全发展的最后一道防线。尽管技术进步大幅提升了安全性,但完全杜绝风险仍不现实。应建立健全应急管理体系,包括无人机故障应急、空中碰撞应急、网络安全应急等。例如,浙江在无人机物流试点中,就配套了完善的应急预案。同时,建立风险预警机制,通过大数据分析识别潜在威胁,提前干预。这种有备无患的风险管理思维,将大幅降低安全事件的影响,保障产业平稳运行。

监管科技与智能管控为低空经济安全提供了技术赋能。传统监管手段难以适应低空经济规模化发展需求,应运用监管科技提升管理效能。如中科星图研发的“护航·低空智联网平台”,可实现低空飞行实时监控;“御航·低空反无平台”则可应对无人机非法入侵。未来可进一步引入人工智能、区块链等技术,实现飞行轨迹自动识别、异常行为智能预警等,大幅提升监管精准度与效率。这种科技赋能的监管方式,将安全成本转化为产业发展的技术红利。

安全责任与保险机制是低空经济风险分担的制度创新。随着产业规模扩大,单一主体承担全部安全责任不现实,应建立多元化风险分担机制。一方面,明确各方安全责任,如企业对产品安全负责、运营单位对飞行安全负责、用户对使用安全负责;另一方面,发展低空经济专属保险,如无人机第三者责任险、数据安全险等,通过市场化手段分散风险。这种责任共担、风险共治的机制,将提升各方安全意识,形成良性发展生态。

全球视野与本土实践结合是低空经济安全发展的战略选择。我国低空经济发展既要立足本土实际,又要放眼全球竞争。在无人机领域,我国已形成全球领先优势,大疆、亿航智能等企业占据全球主导地位;在eVTOL领域,全球技术排名前十的中国公司有5家,欧洲4家,中国企业虽少但发展迅速。这种全球竞争力是我国低空经济安全发展的底气所在。未来应继续加强国际交流合作,同时坚持自主创新,在安全领域形成中国特色解决方案,提升国际话语权。

人才培育与能力建设是低空经济安全发展的基础工程。产业安全发展离不开专业人才支撑,应加强多层次人才培养。一方面,高校开设低空经济相关专业,培养技术研发、运营管理、安全监管等人才;另一方面,开展职业培训,如无人机飞手培训,提升从业者技能。同时,建立人才交流平台,促进产学研用协同创新。这种全方位的人才建设,将为低空经济安全发展提供智力支持。

公众参与与社会监督是低空经济安全发展的社会基础。安全机制的有效性最终取决于社会认同,应鼓励公众参与低空经济安全治理。一方面,建立举报奖励制度,鼓励公众举报非法飞行、数据滥用等行为;另一方面,开展社区共建活动,如组织公众参观无人机物流、应急救援等场景,增进理解。这种开放透明的治理方式,将提升公众对低空经济的接受度,形成安全发展的社会氛围。

政策激励与约束并举是低空经济安全发展的制度保障。安全机制设计需兼顾激励与约束,形成良性互动。一方面,通过专项债券、税收优惠等激励政策,支持企业提升安全能力;另一方面,建立严格监管与处罚机制,惩戒违规行为。例如,多地通过购买服务引入专业安全运营单位,这种激励与约束并重的政策组合,将引导企业主动提升安全水平。

数据共享与协同治理是低空经济安全发展的技术路径。低空飞行涉及空域、气象、交通等多领域数据,应打破数据孤岛,建立共享机制。如推动低空飞行相关服务监管平台建设,实现空管、气象、交通等部门数据互通。同时,建立协同治理机制,不同部门按职责分工协作,形成安全治理合力。这种数据共享与协同治理模式,将大幅提升安全监管效能。

安全认证与产品追溯是低空经济安全发展的质量保障。安全机制最终要落实到具体产品与服务上,应建立严格的安全认证与追溯体系。如无人机需获得TC(型号合格证)、PC(生产许可证)和AC(单机适航证),以及最后的OC(运营许可证)。同时,建立产品全生命周期追溯系统,从原材料到飞行记录全程可查。这种“从摇篮到坟墓”的质量管控,将提升产品整体安全水平。

二、总结

低空经济的发展与安全之间需要找到一个平衡点,安全不应成为阻碍其发展的绊脚石,而应成为推动其健康成长的助推器。通过技术创新、基础设施建设、政策完善以及产业生态协同,低空经济可以在确保安全的前提下,实现更广泛的应用场景和更高的经济效益。未来,随着技术的进步和管理的优化,低空经济将逐步克服安全挑战,为经济发展注入新的活力。

参考文献:

《通用航空飞行管制条例》中华人民共和国第371号令

《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2024年1月1日

《低空飞行服务保障体系建设总体方案》中国民用航空局 2018年9月28日

《政府工作报告》 2024年

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》

中国科学院空天信息创新研究院研究员童庆禧部分观点的直接引用

机械设备行业低空经济专题报告:盘点江浙沪皖低空经济建设重点关注低空物流领域-2025年6月30日

中商产业研究院,国元证券研究所:民用无人机与eVTOL市场规模

上海交通大学与万里安航空科技联合发布《海岛低空物流产业发展蓝皮书(2025)》

亿欧:2025中国低空经济商业洞察报告-商业无人机应用

TD产业联盟:电信运营商无人机应用市场发展分析报告

大数跨境:2024全球无人机市场洞察报告

中国无人机产业创新联盟:2024年中国eVTOL产业发展报告

杭州低空产业与杭州安恒低空安全科技:城市级低空经济服务数据安全体系构建方案

DHL:无人机在物流业中的应用

大疆农业:2023农业无人机行业白皮书

中国联通:2023年5G网联无人机系统安全架构白皮书

赛迪前瞻:2025城市空中交通国际发展先进经验及启示报告

安徽省低空无人机管理与服务平台建设内容参考

美团、顺丰2024年公开财报

中科星图股份有限公司官网知识